❝La razón social en Argentina es el nombre bajo el cual una sociedad comercial se constituye y opera. Se deben seguir requisitos y procedimientos específicos para su constitución, modificación, publicidad y disolución. La inscripción en el Registro Público de Comercio es fundamental para validar la existencia legal de la sociedad. Se establecen sanciones y responsabilidades en caso de incumplimiento de las normas establecidas.❞

¿Qué es la razón social?

La razón social es el nombre o denominación bajo el cual una sociedad comercial se constituye y opera. Es el nombre que identifica a la empresa y la distingue de otras en el mercado. La razón social puede estar compuesta por el nombre de los socios, el objeto social de la empresa o cualquier otro elemento que se considere relevante.

La razón social es un elemento clave en la identidad de una empresa, ya que es el nombre con el cual se presenta ante el público, los clientes y los proveedores. Además, la razón social es utilizada en todos los documentos legales y comerciales de la empresa, como contratos, facturas, escrituras, entre otros.

En Argentina, la razón social está regulada por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, que establece los requisitos y procedimientos para su constitución, modificación y disolución.

Marco legal de la razón social en Argentina

La Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 es la normativa principal que regula la razón social en Argentina. Esta ley establece los requisitos y procedimientos para la constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales en el país.

Definición de sociedad comercial

Según la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, una sociedad comercial se define como un sujeto de derecho conformado por una o más personas que se organizan para realizar aportes y participar en la producción o intercambio de bienes o servicios, compartiendo los beneficios y asumiendo las pérdidas.

Una sociedad comercial puede adoptar diferentes formas, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, entre otras. Cada una de estas formas tiene características y requisitos específicos, pero todas deben cumplir con los principios generales establecidos por la ley.

Formas de sociedad comercial en Argentina

En Argentina, existen diferentes formas de sociedad comercial que pueden adoptarse, dependiendo de las necesidades y características de cada empresa. Algunas de las formas más comunes son:

– Sociedad Anónima (S.A.): Es una forma de sociedad en la cual el capital social está dividido en acciones y la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus acciones. La sociedad anónima se rige por un estatuto y está sujeta a la fiscalización de un órgano de control.

– Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): Es una forma de sociedad en la cual el capital social está dividido en cuotas de igual valor y la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus cuotas. La sociedad de responsabilidad limitada se rige por un contrato social y está sujeta a la fiscalización de los socios.

– Sociedad en Comandita Simple: Es una forma de sociedad en la cual existen dos tipos de socios: los socios comanditados, que tienen responsabilidad ilimitada y gestionan la sociedad, y los socios comanditarios, que tienen responsabilidad limitada y no participan en la gestión de la sociedad.

Estas son solo algunas de las formas de sociedad comercial que pueden adoptarse en Argentina. Cada una tiene características y requisitos específicos, por lo que es importante asesorarse adecuadamente antes de elegir la forma más adecuada para una empresa.

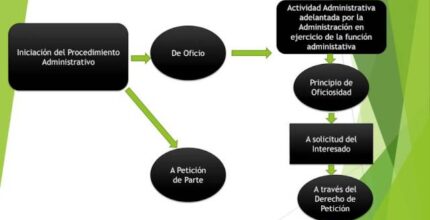

Proceso de constitución de una sociedad

El proceso de constitución de una sociedad en Argentina es un trámite que debe seguirse de manera rigurosa para garantizar la validez y legalidad de la empresa. A continuación, se detallan los pasos principales del proceso de constitución:

1. Redacción del contrato de constitución: El primer paso para constituir una sociedad es redactar el contrato de constitución, que debe contener información como los nombres, edades, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto social, el capital social, el plazo de duración, la organización de la administración y fiscalización, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, entre otras cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios y el funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

2. Firma del contrato de constitución: Una vez redactado el contrato de constitución, los socios deben firmarlo en presencia de un escribano público. La firma del contrato debe ser realizada por todos los socios, y en caso de que alguno no pueda firmar, deberá designar un representante legal para que lo haga en su nombre.

3. Inscripción en el Registro Público de Comercio: Una vez firmado el contrato de constitución, se debe proceder a la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción es fundamental, ya que es lo que valida la existencia legal de la sociedad. Para realizar la inscripción, se deben presentar los siguientes documentos: el contrato de constitución firmado, el formulario de inscripción correspondiente, el comprobante de pago de los aranceles correspondientes y cualquier otro documento que sea requerido por el Registro.

4. Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones: En el caso de las sociedades por acciones, además de la inscripción en el Registro Público de Comercio, se debe realizar la inscripción en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, cuya organización y funcionamiento está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta inscripción tiene como objetivo llevar un registro actualizado de las sociedades por acciones y facilitar el acceso a la información sobre las mismas.

Es importante destacar que el proceso de constitución de una sociedad debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la ley. El contrato de constitución debe ser firmado y presentado para su inscripción en un plazo máximo de veinte días desde su otorgamiento, y se dispone de treinta días adicionales para completar el trámite de inscripción. Si la inscripción se solicita tardíamente, solo se realizará si no hay oposición de parte interesada.

Importancia de la inscripción en el Registro Público de Comercio

La inscripción en el Registro Público de Comercio es un requisito fundamental para la validez y legalidad de una sociedad comercial en Argentina. Esta inscripción es lo que valida la existencia legal de la sociedad y le otorga personalidad jurídica.

La inscripción en el Registro Público de Comercio tiene varios efectos legales y prácticos. Algunos de los principales son:

– Publicidad: La inscripción en el Registro Público de Comercio permite que la sociedad sea conocida y reconocida por terceros. Cualquier persona puede acceder a la información registrada y obtener datos sobre la sociedad, como su razón social, domicilio, objeto social, capital social, entre otros.

– Oponibilidad a terceros: La inscripción en el Registro Público de Comercio hace que los actos y contratos realizados por la sociedad sean oponibles a terceros. Esto significa que cualquier persona que realice un acto jurídico con la sociedad puede confiar en la información registrada y no puede alegar desconocimiento de la misma.

– Protección de los socios: La inscripción en el Registro Público de Comercio brinda protección a los socios de la sociedad. En caso de conflictos o disputas, los socios pueden hacer valer sus derechos y reclamar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de constitución.

La inscripción en el Registro Público de Comercio es un requisito fundamental para la validez y legalidad de una sociedad comercial en Argentina. Esta inscripción permite que la sociedad sea conocida y reconocida por terceros, y brinda protección a los socios en caso de conflictos o disputas.

Registro Nacional de Sociedades por Acciones

En Argentina, existe el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, cuya organización y funcionamiento está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este registro tiene como objetivo llevar un registro actualizado de las sociedades por acciones y facilitar el acceso a la información sobre las mismas.

La inscripción en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones es obligatoria para las sociedades por acciones, y debe realizarse en conjunto con la inscripción en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción permite que la sociedad por acciones sea conocida y reconocida a nivel nacional, y facilita el acceso a la información sobre su estructura, funcionamiento y situación económica.

El Registro Nacional de Sociedades por Acciones es una herramienta importante para los socios, los inversores y el público en general, ya que permite obtener información confiable y actualizada sobre las sociedades por acciones y tomar decisiones informadas.

Publicidad de las sociedades

La publicidad de las sociedades es un aspecto fundamental en el ámbito legal y comercial. La publicidad tiene como objetivo dar a conocer la existencia y los datos relevantes de una sociedad, y garantizar que esta información sea accesible a terceros.

En Argentina, las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones están obligadas a publicar un aviso en el diario de publicaciones legales correspondiente. Este aviso debe contener información como los nombres de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio, el objeto social, el capital social, entre otros.

La publicación del aviso debe realizarse dentro de los treinta días siguientes a la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Además, el aviso debe ser publicado en el diario de publicaciones legales correspondiente al domicilio de la sociedad.

La publicación del aviso tiene como objetivo dar a conocer la existencia y los datos relevantes de la sociedad, y garantizar que esta información sea accesible a terceros. La publicación del aviso es un requisito legal y su incumplimiento puede tener consecuencias legales, como la nulidad de la sociedad o la imposición de sanciones.

Es importante destacar que la publicación del aviso es solo una forma de publicidad de la sociedad. Además de la publicación en el diario de publicaciones legales, las sociedades pueden utilizar otros medios de publicidad, como la página web de la empresa, las redes sociales, los directorios empresariales, entre otros.

Contenido del contrato de constitución de una sociedad

El contrato de constitución de una sociedad es un documento fundamental en el proceso de constitución de una sociedad en Argentina. Este contrato debe contener información detallada sobre la sociedad, sus socios, su objeto social, su capital social, entre otros aspectos relevantes.

A continuación, se detallan los elementos que deben incluirse en el contrato de constitución de una sociedad:

– Datos de los socios: El contrato debe incluir los nombres, edades, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Estos datos son fundamentales para identificar a los socios y establecer sus derechos y obligaciones.

– Razón social o denominación de la sociedad: El contrato debe establecer la razón social o denominación bajo la cual la sociedad se constituye y opera. La razón social es el nombre que identifica a la empresa y la distingue de otras en el mercado.

– Domicilio de la sociedad: El contrato debe establecer el domicilio de la sociedad, es decir, el lugar donde se encuentra su sede principal. El domicilio puede ser una dirección física o una dirección virtual, como una página web o una dirección de correo electrónico.

– Objeto social: El contrato debe establecer el objeto social de la sociedad, es decir, la actividad o actividades que la sociedad se propone realizar. El objeto social debe ser preciso y determinado, y no puede ser ilícito o contrario a las leyes o a la moral.

– Capital social: El contrato debe establecer el capital social de la sociedad, es decir, el monto de los aportes realizados por los socios. El capital social puede ser fijo o variable, y debe estar expresado en moneda de curso legal.

– Plazo de duración: El contrato debe establecer el plazo de duración de la sociedad, es decir, el tiempo durante el cual la sociedad estará vigente. El plazo puede ser determinado o indeterminado, y puede prorrogarse por acuerdo de los socios.

– Organización de la administración y fiscalización: El contrato debe establecer la forma en que se organizará la administración y fiscalización de la sociedad. Esto incluye la designación de los administradores y su forma de representación, así como la designación de los órganos de fiscalización, si corresponde.

– Reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas: El contrato debe establecer las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas de la sociedad. Esto incluye la forma en que se calcularán las utilidades y las pérdidas, así como la forma en que se distribuirán entre los socios.

Estos son solo algunos de los elementos que deben incluirse en el contrato de constitución de una sociedad en Argentina. Es importante destacar que el contrato de constitución puede ser modificado en el futuro mediante la realización de asambleas de socios y la redacción de actas correspondientes.

Modificaciones en la razón social

En el transcurso de la vida de una sociedad, es posible que se realicen modificaciones en la razón social. Estas modificaciones pueden ser necesarias por diversos motivos, como cambios en la estructura de la empresa, cambios en el objeto social, cambios en la composición de los socios, entre otros.

En Argentina, las modificaciones en la razón social deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. A continuación, se detallan los pasos principales para realizar modificaciones en la razón social:

1. Modificación del contrato de constitución: El primer paso para realizar una modificación en la razón social es modificar el contrato de constitución de la sociedad. Esta modificación debe ser aprobada por los socios en una asamblea de socios y debe ser redactada en forma de acta.

2. Inscripción en el Registro Público de Comercio: Una vez modificada el contrato de constitución, se debe proceder a la inscripción de la modificación en el Registro Público de Comercio. Esta inscripción tiene como objetivo dar publicidad a la modificación y garantizar que sea oponible a terceros.

3. Publicación del aviso de modificación: En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, se debe publicar un aviso de modificación en el diario de publicaciones legales correspondiente. Este aviso debe contener información sobre la modificación realizada y debe ser publicado dentro de los treinta días siguientes a la inscripción en el Registro Público de Comercio.

Es importante destacar que las modificaciones en la razón social deben realizarse de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley. El incumplimiento de estos requisitos puede tener consecuencias legales, como la nulidad de la modificación o la imposición de sanciones.

Sanciones por incumplimiento de requisitos

El incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley en relación con la razón social puede tener consecuencias legales para la sociedad y sus socios. Algunas de las sanciones más comunes son:

– Nulidad absoluta de la sociedad: En caso de incumplimiento de requisitos esenciales o de realización de actividades ilícitas, la sociedad puede ser declarada nula de pleno derecho. La nulidad absoluta implica la inexistencia legal de la sociedad y la imposibilidad de realizar actos jurídicos en su nombre.

– Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios y administradores: En caso de incumplimiento de requisitos o de realización de actividades ilícitas, los socios y administradores de la sociedad pueden ser declarados responsables de forma ilimitada y solidaria por el pasivo social y los perjuicios causados. Esto significa que los socios y administradores pueden ser obligados a responder con su patrimonio personal por las deudas y obligaciones de la sociedad.

– Liquidación de la sociedad: En caso de incumplimiento de requisitos o de realización de actividades ilícitas, la sociedad puede ser liquidada. La liquidación implica la venta de los activos de la sociedad y el pago de las deudas y obligaciones pendientes. Una vez liquidada la sociedad, se procede a su disolución y extinción.

Es importante destacar que las sanciones por incumplimiento de requisitos pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción y de las circunstancias particulares de cada caso. Además, las sanciones pueden ser impuestas tanto a la sociedad como a sus socios y administradores, dependiendo de su grado de responsabilidad en la infracción.

Régimen especial para sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley

En Argentina, se establece un régimen especial para las sociedades que no se constituyen según los tipos establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Este régimen se aplica a aquellas sociedades que no se ajustan a las formas de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, entre otras.

En el régimen especial, se establece que las sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley se consideran sociedades de hecho. Esto significa que la sociedad no tiene personalidad jurídica propia y los socios son considerados simplemente mancomunados.

En el régimen especial, se establece que los socios de una sociedad no constituida según los tipos establecidos en la ley son responsables simplemente mancomunados y por partes iguales. Esto significa que cada socio responde por las deudas y obligaciones de la sociedad en la medida de su participación en la misma.

Además, en el régimen especial, se establece que el contrato social de una sociedad no constituida según los tipos establecidos en la ley es oponible a terceros si se prueba que lo conocieron al momento de la contratación. Esto significa que los actos y contratos realizados por la sociedad pueden ser válidos y oponibles a terceros si se demuestra que los terceros conocían la existencia y los términos del contrato social.

Es importante destacar que el régimen especial para sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley tiene limitaciones y restricciones. Estas sociedades no tienen los mismos derechos y beneficios que las sociedades constituidas según los tipos establecidos en la ley, y pueden estar sujetas a sanciones y responsabilidades adicionales.

Conclusiones

La razón social en el ámbito de las leyes de Argentina es el nombre o denominación bajo el cual una sociedad comercial se constituye y opera. La razón social es de vital importancia para identificar y distinguir a una empresa de otras en el mercado, y está regulada por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

La constitución de una sociedad en Argentina debe realizarse mediante un contrato que debe ser inscrito en el Registro Público de Comercio. La inscripción en este registro es fundamental, ya que valida la existencia legal de la sociedad y le otorga personalidad jurídica.

Además, las sociedades deben cumplir con requisitos legales en cuanto a la publicidad de su existencia y datos relevantes. Las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones deben publicar un aviso en el diario de publicaciones legales correspondiente, en el cual se deben incluir datos como los nombres de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio, el objeto social, el capital social, entre otros.

El contrato de constitución de una sociedad debe contener elementos como los datos de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio, el objeto social, el capital social, entre otros. Este contrato puede ser modificado en el futuro mediante la realización de asambleas de socios y la redacción de actas correspondientes.

En caso de incumplimiento de requisitos o de realización de actividades ilícitas, se establecen sanciones como la nulidad absoluta de la sociedad, la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios y administradores por el pasivo social y los perjuicios causados, y la liquidación de la sociedad.

En el caso de sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley, se establece un régimen especial en el cual el contrato social puede ser invocado entre los socios y es oponible a terceros si se prueba que lo conocieron al momento de la contratación.

La razón social en el ámbito de las leyes de Argentina es un concepto fundamental en el funcionamiento de las sociedades comerciales. La razón social es el nombre bajo el cual una sociedad se constituye y opera, y es de vital importancia para identificar y distinguir a una empresa de otras en el mercado. La razón social está regulada por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, que establece los requisitos y procedimientos para su constitución, modificación y disolución.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la razón social?

La razón social se refiere al nombre o denominación bajo el cual una sociedad comercial se constituye y opera en Argentina. Es un elemento fundamental para identificar legalmente a la sociedad y diferenciarla de otras.

¿Cuál es el marco legal de la razón social en Argentina?

El marco legal de la razón social en Argentina está establecido principalmente en la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Esta ley regula la constitución, funcionamiento, modificación y disolución de las sociedades comerciales en el país.

¿Qué es una sociedad comercial según la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550?

Según la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, una sociedad comercial es un sujeto de derecho conformado por una o más personas que se organizan para realizar aportes y participar en la producción o intercambio de bienes o servicios. Los socios comparten los beneficios y asumen las pérdidas de la sociedad.

¿Cuáles son las formas de sociedad comercial en Argentina?

En Argentina, existen diferentes formas de sociedad comercial que pueden adoptarse, como la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, entre otras. Cada forma de sociedad tiene características y requisitos específicos establecidos por la ley.

¿Cuál es el proceso de constitución de una sociedad en Argentina?

El proceso de constitución de una sociedad en Argentina incluye la redacción y firma del contrato de constitución, la inscripción en el Registro Público del domicilio social y en el Registro correspondiente a cada sucursal de la sociedad. Es importante seguir los pasos y requisitos establecidos por la ley para garantizar la validez y legalidad de la sociedad.

¿Cuál es la importancia de la inscripción en el Registro Público de Comercio?

La inscripción en el Registro Público de Comercio es fundamental, ya que es lo que valida la existencia legal de la sociedad. Además, la sociedad debe hacer constar en su documentación la dirección de su sede y los datos de su inscripción en el Registro para cumplir con los requisitos legales.

¿Qué es el Registro Nacional de Sociedades por Acciones?

El Registro Nacional de Sociedades por Acciones es un organismo encargado de la organización y funcionamiento de las sociedades por acciones en Argentina. Está bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene como objetivo centralizar la información de estas sociedades.

¿Cuál es la importancia de la publicidad de las sociedades?

La publicidad de las sociedades es importante para informar a terceros sobre la existencia y características de la sociedad. Las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones deben publicar un aviso en el diario de publicaciones legales correspondiente, incluyendo datos relevantes como los nombres de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio, el objeto social, el capital social, entre otros.

¿Qué elementos debe incluir el contrato de constitución de una sociedad?

El contrato de constitución de una sociedad debe incluir información como los nombres, edades, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios, la razón social o denominación de la sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto social, el capital social, el plazo de duración, la organización de la administración y fiscalización, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas, entre otras cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios y el funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

¿Cómo se pueden realizar modificaciones en la razón social de una sociedad?

Las modificaciones en la razón social de una sociedad deben realizarse siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. Es importante realizar las modificaciones de forma regular y cumplir con los requisitos legales correspondientes. No realizar las modificaciones de forma adecuada puede tener consecuencias legales y afectar la validez y legalidad de la sociedad.

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de requisitos en una sociedad?

En caso de incumplimiento de requisitos esenciales o de realización de actividades ilícitas, se establecen sanciones como la nulidad absoluta de la sociedad, la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios y administradores por el pasivo social y los perjuicios causados, y la liquidación de la sociedad. Es importante cumplir con los requisitos establecidos por la ley para evitar estas sanciones.

¿Existe un régimen especial para sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley?

Sí, existe un régimen especial para las sociedades no constituidas según los tipos establecidos en la ley. En este régimen, el contrato social puede ser invocado entre los socios y es oponible a terceros si se prueba que lo conocieron al momento de la contratación. Además, se establece la responsabilidad de los socios como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que se establezca lo contrario en el contrato social.