Abordaremos el concepto de daño emergente en el ámbito jurídico español. Exploraremos las claves para entender este tipo de daño, cómo se calcula y cómo se puede reclamar. El daño emergente se refiere a los perjuicios ocasionados por la pérdida o deterioro de bienes o derechos incorporados al patrimonio de una persona. Es importante diferenciarlo del lucro cesante, que se refiere a las ganancias o beneficios futuros que no se podrán obtener debido al daño sufrido.

¿Qué es el daño emergente?

El daño emergente se refiere a la pérdida real e inmediata que se produce en los bienes o derechos del perjudicado. Puede ser de dos tipos: actual, que es el daño presente y constatable que requiere reparación inmediata, y futuro, que se refiere a las consecuencias futuras que deben ser asumidas. Es importante tener en cuenta que el daño emergente debe ser probado para poder reclamarlo.

Claves para reclamar el daño emergente

Para reclamar el daño emergente, se deben cumplir tres requisitos fundamentales:

1. Existencia de un hecho causante del daño

Es necesario demostrar que existe un hecho o evento que ha causado el daño. Esto implica identificar la acción u omisión que ha generado la pérdida o deterioro de los bienes o derechos del perjudicado.

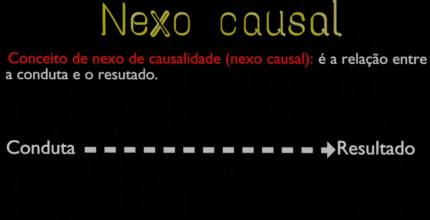

2. Existencia de un nexo causal

Es necesario establecer un vínculo directo entre el hecho causante y el daño sufrido. Esto implica demostrar que el daño no habría ocurrido de no ser por la acción u omisión del responsable.

3. Prueba del daño o perjuicio ocasionado

Es fundamental contar con pruebas que demuestren el alcance y la cuantía del daño sufrido. Esto puede incluir facturas, informes periciales, fotografías, testimonios, entre otros elementos que respalden la reclamación.

Diferencia entre daño emergente y lucro cesante

Es importante diferenciar el daño emergente del lucro cesante. Mientras que el daño emergente se refiere a la pérdida real e inmediata que se produce en los bienes o derechos del perjudicado, el lucro cesante se refiere a las ganancias o beneficios futuros que no se podrán obtener como consecuencia del daño. Ambos conceptos pueden ser objeto de reclamación, pero deben ser tratados de manera separada.

Cálculo del daño emergente

El cálculo del daño emergente se realiza a partir de la documentación relativa al siniestro y siguiendo métodos y criterios objetivos de valoración. Algunos de los elementos a considerar en el cálculo son:

1. Estudio de facturas

Se pueden analizar las facturas de los bienes o servicios afectados para determinar su valor y el perjuicio económico ocasionado.

2. Valor de reposición

En caso de pérdida o deterioro de bienes, se puede calcular el valor de reposición de los elementos dañados. Esto implica determinar cuánto costaría reemplazar los bienes afectados por otros nuevos.

3. Informe pericial

Es recomendable contar con un informe pericial que describa detalladamente el alcance del daño y su valoración económica. Este informe debe incluir la descripción del evento que causó el daño, el nexo causal entre el evento y el resultado dañoso, y la compensación económica propuesta por el perito.

Reclamación por daño emergente

La reclamación por daño emergente se debe realizar por el perjudicado al responsable del hecho causante. Es recomendable contar con asesoramiento jurídico desde el inicio de la reclamación. La reclamación se puede realizar de forma extrajudicial o judicial, dependiendo de la respuesta del responsable. Algunos aspectos a tener en cuenta son:

1. Reclamación extrajudicial

Se puede intentar llegar a un acuerdo con el responsable del daño a través de una reclamación extrajudicial. En este caso, se debe presentar una carta detallando los hechos, el daño sufrido y la compensación económica solicitada. Es recomendable adjuntar pruebas que respalden la reclamación, como facturas, informes periciales, entre otros.

2. Reclamación judicial

Si no se alcanza un acuerdo en la vía extrajudicial, se puede recurrir a la vía judicial. En este caso, se debe presentar una demanda ante el juzgado correspondiente. Es fundamental contar con un abogado especializado en derecho civil que pueda representar al perjudicado y presentar los argumentos y pruebas necesarios para respaldar la reclamación.

Indemnización por daño emergente

La indemnización por daño emergente tiene como objetivo cubrir la reparación o resarcimiento total del daño ocasionado. La cuantificación realizada por el perito en su informe de valoración es el punto de partida para solicitar la indemnización. Es importante tener en cuenta que la indemnización debe ser proporcional al daño sufrido y debe incluir tanto los gastos directos como los indirectos derivados del daño.

Conclusión

El daño emergente es un concepto fundamental en el ámbito jurídico español. Para reclamarlo, es necesario cumplir con ciertos requisitos y contar con pruebas que respalden la reclamación. El cálculo del daño emergente se realiza a partir de métodos objetivos de valoración, como el estudio de facturas o el valor de reposición de los elementos dañados. La reclamación se puede realizar de forma extrajudicial o judicial, y la indemnización debe cubrir la reparación total del daño. Es recomendable contar con asesoramiento jurídico desde el inicio de la reclamación para asegurar una correcta defensa de los derechos del perjudicado.

Preguntas Frecuentes|FAQ

1. ¿Qué es el daño emergente y cuáles son sus tipos?

El daño emergente se refiere al perjuicio ocasionado por la pérdida o deterioro de bienes o derechos incorporados al patrimonio de una persona. Existen dos tipos de daño emergente: el actual, que es el daño presente y constatable que requiere reparación inmediata, y el futuro, que se refiere a las consecuencias futuras que deben ser asumidas.

2. ¿Cuáles son los requisitos para reclamar el daño emergente?

Para reclamar el daño emergente, se deben cumplir tres requisitos fundamentales: la existencia de un hecho causante del daño, la existencia de un nexo causal entre el hecho causante y el daño sufrido, y la prueba del daño o perjuicio ocasionado.

3. ¿Cuál es la diferencia entre daño emergente y lucro cesante?

Es importante diferenciar el daño emergente del lucro cesante. Mientras que el daño emergente se refiere a la pérdida real e inmediata que se produce en los bienes o derechos del perjudicado, el lucro cesante se refiere a las ganancias o beneficios futuros que no se podrán obtener como consecuencia del daño.

4. ¿Cómo se calcula el daño emergente?

El cálculo del daño emergente se realiza a partir de la documentación relativa al siniestro y siguiendo métodos y criterios objetivos de valoración. Algunos de los elementos a considerar en el cálculo son el estudio de facturas, el valor de reposición de los elementos dañados y el informe pericial.

5. ¿Cómo se puede reclamar el daño emergente?

La reclamación por daño emergente se debe realizar por el perjudicado al responsable del hecho causante. Se puede realizar de forma extrajudicial, a través de una carta detallando los hechos y la compensación económica solicitada, o de forma judicial, presentando una demanda ante el juzgado correspondiente. Es recomendable contar con asesoramiento jurídico desde el inicio de la reclamación.