Vamos a hablar sobre el Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla, su ubicación y sus funciones. El Juzgado de Guardia es un órgano judicial de vital importancia en el sistema judicial español, encargado de garantizar la atención y resolución de los asuntos urgentes fuera del horario habitual de los juzgados. A continuación, vamos a detallar la ubicación exacta del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla y explicar sus funciones principales.

2. Ubicación del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla se encuentra ubicado en el edificio de la Ciudad de la Justicia de Madrid, en la calle de Capitán Haya, número 66. Este edificio es conocido como el Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla y alberga diferentes órganos judiciales, incluyendo el Juzgado de Guardia.

2.1. Dirección

La dirección exacta del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla es:

Calle Capitán Haya, 66

28020 Madrid

2.2. Acceso

El acceso al Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla se puede realizar de diferentes formas:

- Transporte público: Se puede llegar al edificio de la Ciudad de la Justicia de Madrid en transporte público, utilizando el metro (línea 1 y línea 10) o autobuses urbanos que tienen parada cerca del edificio.

- Transporte privado: También se puede acceder al edificio en coche particular, ya que cuenta con un aparcamiento subterráneo para los usuarios.

2.3. Horario de atención

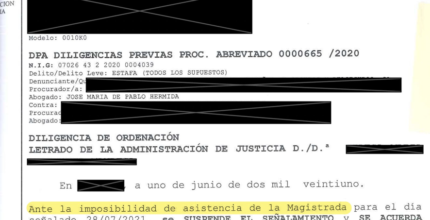

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla tiene un horario de atención especial, ya que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto se debe a que su función principal es atender los asuntos urgentes que se presenten fuera del horario habitual de los juzgados.

3. Funciones del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla tiene diversas funciones, entre las cuales destacan:

- Atender los asuntos urgentes: El Juzgado de Guardia tiene la responsabilidad de atender y resolver los asuntos urgentes que se presenten fuera del horario habitual de los juzgados. Esto incluye, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares, la celebración de juicios rápidos o la resolución de casos de violencia de género.

- Garantizar la protección de los derechos fundamentales: El Juzgado de Guardia tiene la misión de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en situaciones de emergencia o riesgo inminente.

- Coordinación con otros órganos judiciales: El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla también tiene la función de coordinarse con otros órganos judiciales para asegurar una atención eficiente y rápida de los asuntos urgentes.

4. Conclusiones

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla se encuentra ubicado en el edificio de la Ciudad de la Justicia de Madrid, en la calle de Capitán Haya, número 66. Este juzgado tiene un horario de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y tiene como funciones principales atender los asuntos urgentes y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es un órgano judicial de vital importancia en el sistema judicial español.

Preguntas Frecuentes|FAQ

1. ¿Cuál es la ubicación exacta del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla?

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla se encuentra ubicado en el edificio de la Ciudad de la Justicia de Madrid, en la calle de Capitán Haya, número 66. Este edificio es conocido como el Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla y alberga diferentes órganos judiciales, incluyendo el Juzgado de Guardia.

2. ¿Cómo puedo acceder al Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla?

El acceso al Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla se puede realizar de diferentes formas:

- Transporte público: Se puede llegar al edificio de la Ciudad de la Justicia de Madrid en transporte público, utilizando el metro (línea 1 y línea 10) o autobuses urbanos que tienen parada cerca del edificio.

- Transporte privado: También se puede acceder al edificio en coche particular, ya que cuenta con un aparcamiento subterráneo para los usuarios.

3. ¿Cuál es el horario de atención del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla?

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla tiene un horario de atención especial, ya que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto se debe a que su función principal es atender los asuntos urgentes que se presenten fuera del horario habitual de los juzgados.

4. ¿Cuáles son las funciones principales del Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla?

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla tiene diversas funciones, entre las cuales destacan:

- Atender los asuntos urgentes: El Juzgado de Guardia tiene la responsabilidad de atender y resolver los asuntos urgentes que se presenten fuera del horario habitual de los juzgados. Esto incluye, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares, la celebración de juicios rápidos o la resolución de casos de violencia de género.

- Garantizar la protección de los derechos fundamentales: El Juzgado de Guardia tiene la misión de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en situaciones de emergencia o riesgo inminente.

- Coordinación con otros órganos judiciales: El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla también tiene la función de coordinarse con otros órganos judiciales para asegurar una atención eficiente y rápida de los asuntos urgentes.

5. ¿Cuál es la importancia del Juzgado de Guardia en el sistema judicial español?

El Juzgado de Guardia en Plaza de Castilla es un órgano judicial de vital importancia en el sistema judicial español. Su función principal es atender los asuntos urgentes y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Además, se coordina con otros órganos judiciales para asegurar una atención eficiente y rápida de los casos urgentes. Su ubicación estratégica en el Edificio de los Juzgados de Plaza de Castilla facilita el acceso y la atención de los ciudadanos.