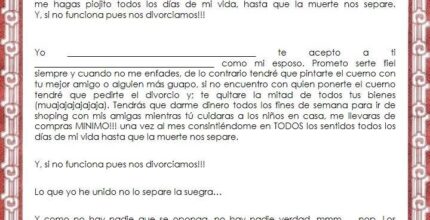

En el ámbito del derecho matrimonial, existen diferentes regímenes económicos que regulan la administración y distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dos de los regímenes más comunes en España son el régimen de gananciales y la sociedad conyugal. Aunque ambos regímenes tienen similitudes, también presentan diferencias importantes que es necesario conocer. Analizaremos en detalle las características de cada régimen y las diferencias entre ellos.

Régimen de gananciales

El régimen de gananciales es un régimen económico matrimonial que se aplica de forma automática en España, a menos que los cónyuges hayan pactado otro régimen en su contrato de matrimonio. Bajo este régimen, se considera que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a la sociedad de gananciales, es decir, a ambos cónyuges de forma conjunta.

Características del régimen de gananciales

– Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, tanto los bienes muebles como los inmuebles, se consideran gananciales y pertenecen a ambos cónyuges de forma conjunta.

– Los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio se consideran bienes privativos, es decir, pertenecen exclusivamente a ese cónyuge.

– Las deudas contraídas durante el matrimonio también se consideran gananciales y deben ser asumidas por ambos cónyuges de forma conjunta.

– Al disolverse la sociedad de gananciales, ya sea por divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges, los bienes gananciales se dividen por igual entre ambos cónyuges.

Proceso de liquidación de la sociedad de gananciales

– Para liquidar la sociedad de gananciales, es necesario realizar un inventario de todos los bienes y deudas gananciales.

– Una vez realizado el inventario, se procede a la valoración de los bienes y deudas.

– A continuación, se realiza la partición de los bienes gananciales, es decir, se reparten entre los cónyuges de forma equitativa.

– En caso de desacuerdo entre los cónyuges, será necesario acudir a un proceso judicial para resolver la división de los bienes.

Sociedad conyugal

La sociedad conyugal es otro régimen económico matrimonial que se aplica en algunas comunidades autónomas de España, como Cataluña. A diferencia del régimen de gananciales, en la sociedad conyugal todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad común de ambos cónyuges, sin importar quién los haya adquirido.

Características de la sociedad conyugal

– Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, tanto los bienes muebles como los inmuebles, son propiedad común de ambos cónyuges.

– Los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio se consideran bienes privativos, es decir, pertenecen exclusivamente a ese cónyuge.

– Las deudas contraídas durante el matrimonio también son responsabilidad de ambos cónyuges de forma conjunta.

– Al disolverse la sociedad conyugal, ya sea por divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges, los bienes se dividen por igual entre ambos cónyuges.

Proceso de liquidación de la sociedad conyugal

– Al igual que en el régimen de gananciales, para liquidar la sociedad conyugal es necesario realizar un inventario de todos los bienes y deudas.

– Posteriormente, se procede a la valoración de los bienes y deudas.

– Finalmente, se realiza la partición de los bienes, dividiéndolos por igual entre ambos cónyuges.

Diferencias entre el régimen de gananciales y la sociedad conyugal

Aunque tanto el régimen de gananciales como la sociedad conyugal tienen similitudes, existen diferencias importantes entre ellos:

Administración de los bienes

– En el régimen de gananciales, cada cónyuge puede administrar y disponer de los bienes gananciales de forma independiente, siempre y cuando no perjudique los intereses de la sociedad conyugal.

– En la sociedad conyugal, ambos cónyuges deben tomar decisiones de forma conjunta para administrar y disponer de los bienes.

Propiedad de los bienes

– En el régimen de gananciales, los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a la sociedad de gananciales, es decir, a ambos cónyuges de forma conjunta.

– En la sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad común de ambos cónyuges.

División de los bienes

– En el régimen de gananciales, al disolverse la sociedad de gananciales, los bienes gananciales se dividen por igual entre ambos cónyuges.

– En la sociedad conyugal, al disolverse la sociedad, los bienes se dividen por igual entre ambos cónyuges.

Ámbito de aplicación

– El régimen de gananciales se aplica de forma automática en España, a menos que los cónyuges hayan pactado otro régimen en su contrato de matrimonio.

– La sociedad conyugal se aplica en algunas comunidades autónomas de España, como Cataluña.

Conclusión

Tanto el régimen de gananciales como la sociedad conyugal son regímenes económicos matrimoniales que regulan la administración y distribución de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aunque comparten algunas características, presentan diferencias importantes en cuanto a la propiedad y división de los bienes. Es importante conocer estas diferencias para poder tomar decisiones informadas en caso de disolución del matrimonio.

Preguntas Frecuentes|FAQ

1. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de gananciales y la sociedad conyugal?

La diferencia principal entre el régimen de gananciales y la sociedad conyugal radica en la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En el régimen de gananciales, los bienes se consideran gananciales y pertenecen a ambos cónyuges de forma conjunta. En cambio, en la sociedad conyugal, todos los bienes son propiedad común de ambos cónyuges.

2. ¿Qué sucede con los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio?

En ambos regímenes, los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio se consideran bienes privativos y pertenecen exclusivamente a ese cónyuge. Esto significa que no se incluyen en la sociedad de gananciales o en la sociedad conyugal y no se dividen al disolverse el matrimonio.

3. ¿Cómo se dividen los bienes al disolverse la sociedad de gananciales o la sociedad conyugal?

Tanto en el régimen de gananciales como en la sociedad conyugal, al disolverse el matrimonio, los bienes se dividen por igual entre ambos cónyuges. Esto significa que cada cónyuge recibirá la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, independientemente de quién los haya adquirido.

4. ¿Qué sucede con las deudas contraídas durante el matrimonio?

Tanto en el régimen de gananciales como en la sociedad conyugal, las deudas contraídas durante el matrimonio se consideran gananciales y deben ser asumidas por ambos cónyuges de forma conjunta. Esto significa que ambos cónyuges son responsables de pagar las deudas, independientemente de quién las haya contraído.

5. ¿Es posible cambiar de régimen económico matrimonial?

Sí, es posible cambiar de régimen económico matrimonial. Para ello, los cónyuges deben firmar un acuerdo de cambio de régimen y presentarlo ante un notario. Este cambio solo puede realizarse antes de contraer matrimonio o durante el matrimonio, siempre y cuando no exista perjuicio para los derechos de terceros.